Das sogenannte Pulvermetallurgieverfahren besteht darin, aus dem Rohmaterial der herzustellenden Legierung ein Pulver herzustellen und dann die Pulver in einer geeigneten Menge zu mischen und unter Druck zu setzen und zu einer bestimmten Form zu verfestigen. Diese Pulverstücke werden in eine reduzierende Atmosph?re (zum Beispiel Wasserstoff) gebracht, erhitzt und gesintert, um eine Legierung zu bilden. Dies ist eine metallurgische Methode, die sich v?llig von der vorherigen Gie?methode unterscheidet.

Das hier erw?hnte Sintern kann einfach als F?rderung der Agglomeration von Metallkristallk?rnern durch Einwirkung von Druckbeaufschlagung und Erw?rmung definiert werden. Wir üben mit der Legierungszusammensetzung einen gewissen Druck auf das Pulver aus, um es zu verdichten. Bei hohen Temperaturen haften die eng miteinander verbundenen Pulver aneinander und füllen die Hohlr?ume allm?hlich, um eine Legierung mit hoher Dichte zu bilden. Die Erw?rmungstemperatur zu diesem Zeitpunkt ist die Schmelztemperatur der niedrigschmelzenden Komponente in der Legierungskomponente. Somit wird der Legierungsblock bei einer Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes der gesamten Pulverkomponente gesintert. Dieses Verfahren ?hnelt dem Verfahren zum Kombinieren der beiden Verfahren des Schmelzens und Gie?ens, und seine Eigenschaften liegen nahe an denen von Gusslegierungen. Aus metallographischer Sicht sollte es sich jedoch um einen Zweig von Legierungsgussteilen handeln.

Hartmetall wird nach dieser pulvermetallurgischen Methode hergestellt. Im Allgemeinen werden Pulver wie Wolfram, Kohlenstoff, Kobalt, Titan und Cer zum Chargenmischen verwendet und dann gepresst und gesintert, um eine Legierung zu bilden. Daher wird das Produkt dieses metallurgischen Verfahrens auch als gesintertes Hartmetall oder Hartmetalllegierung bezeichnet. In den letzten Jahren haben sich pulvermetallurgische Methoden sehr schnell entwickelt. Hartmetalle, ?lhaltige Legierungen, elektrische Kontakte, metallgebundene Diamantscheiben und spezielle dekorative Metallprodukte werden nach dieser pulvermetallurgischen Methode hergestellt.

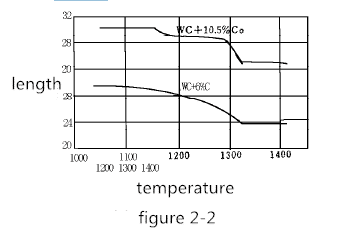

Beispielsweise wird das gepresste Halbzeug mit einer L?nge von 30 mm jetzt auf 1000 bis 1400 ° C erhitzt. Die Volumen?nderung des gepressten Produkts bei etwa 30 ° C für etwa 5 Minuten ist in Abbildung 2-2 dargestellt. Die Schrumpfung beginnt im Allgemeinen bei 1150 ° C. Im Fall von 6% Co verl?uft die Schrumpfung sehr regelm??ig und endet bei ungef?hr 1320 ° C. Im Fall von 10% Co bei 1180-1200 ° C wird die Kontraktion vorübergehend unterbrochen. Wenn die Temperatur weiter ansteigt, geht die Schrumpfung schnell voran, und wenn die Temperatur 1300 ° C erreicht, neigt sie dazu, sich auszugleichen.

Da sich danach die Anzahl der Kontaktpunkte der Partikel und die Kontaktfl?che merklich erh?ht, ist jedes der Partikel in einem Zustand, in dem leicht überschüssige Energie (freie Energie) freigesetzt wird, die von sich selbst gehalten wird. Ab etwa 200 ° C beginnt Kobalt zu diffundieren, und an diesem Punkt beginnt die erste Stufe des Sinterns. Wenn die Temperatur wieder ansteigt, wird β-Co bei etwa 490 ° C in γ-Co umgewandelt. Bei 600 ° C beginnt Kohlenstoff in das Kobalt zu diffundieren und wird zu einer Massenl?sung. Je feiner die Wolframcarbidpartikel oder je besser das kobaltbeschichtete Wolframcarbid ist, desto schneller tritt dieses Diffusionsph?nomen auf. Diese Diffusion hat den gleichen Effekt wie das Ausüben eines starken Druckdrucks auf den Pressk?rper. W?hrend des Temperaturanstiegs wird jedoch bei dieser Temperatur fast keine flüssige Phase beobachtet.

In der N?he dieser Temperatur ist die Biegefestigkeit jedoch signifikant erh?ht. üblicherweise wird eine H?rtelegierung aus 6%-Kobalt bei einer Temperatur von etwa 1400 ° C gesintert. Bei dieser Temperatur l?st sich WC allm?hlich in der flüssigen Phase auf, und besonders feines WC l?st sich schnell auf, und das gro?e WC hat aufgrund der Sch?rfe eine gro?e Oberfl?chenenergie Eckabschnitt. Es ist rund, nachdem es aufgel?st wurde. Infolgedessen wird der Flüssigphasenanteil immer gr??er, und wenn die Reaktion in die Richtung fortschreitet, in der die freie Energie abnimmt, schrumpft die Legierung und die Poren nehmen allm?hlich ab. Andererseits tritt in dem Abschnitt, in dem die Wolframcarbidteilchen miteinander in Kontakt stehen, das Ph?nomen der Volumendiffusion, insbesondere der Oberfl?chendiffusion, weiterhin auf. Es besteht auch die M?glichkeit, dass sich Carbidpartikel miteinander verbinden. Ferner kann WC auch lokal aus der flüssigen Phase an einem Abschnitt ausfallen, an dem das Wolframcarbid miteinander in Kontakt steht. Infolgedessen haben verschiedene Gründe das Wachstum von Wolframcarbidk?rnern ausgel?st, was zu einer dichten Ausrichtung führte. Die Temperatur wird jedoch weiter erh?ht, und wenn sie 1600oC überschreitet, wird Gas innerhalb des Produkts erzeugt, was eine Ausdehnung der Kristallanordnung verursacht. Es wird gesagt, dass das Gas durch die Anwesenheit von Verunreinigungen wie SiO 2 erzeugt wird. Wenn im Gegensatz dazu die Temperatur gesenkt wird, werden die in der flüssigen Phase gel?sten WC-Partikel auf den WC-Partikeln mit geringer Oberfl?chenenergie ausgef?llt. Selbst nachdem die flüssige Phase in einem festen Zustand verschwunden ist, scheidet sich das Wolframcarbid weiter ab, bis nur noch 1% übrig bleibt.

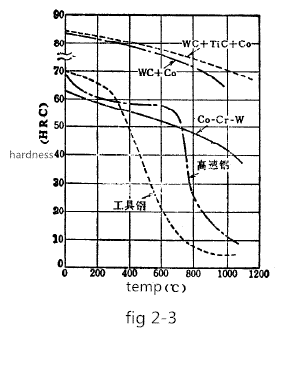

W?hrend des Sinterprozesses bewegt sich das in Form einer Schmelze im Kobalt vorhandene Wolframcarbid eine kleine Strecke und wird an das ungel?ste Wolframcarbid gebunden, so dass keine ungleichm??ige Struktur wie eine Gusslegierung entsteht. Der Stahl, der eine gro?e Menge Perlit enth?lt, wird durch Ausf?llung der Kohlenstoffschmelze des Alpha-Eisens gealtert und geh?rtet. Im Gegensatz dazu wirken die WC-Partikel w?hrend des Sinterprozesses als wirksame Keimbildung, so dass kein Alterungsh?rtungsph?nomen auftritt, so dass die Struktur gleichm??ig und sehr stabil ist, nicht w?rmebehandlungsempfindlich ist und sich die H?rte selbst bei relativ hohen Werten nicht ?ndert Temperaturen. Abbildung 2-3 zeigt die Hochtemperaturh?rte von Werkzeugstahl, Schnellarbeitsstahl, Gusslegierung, Stellitlegierung (Co-Cr-W) und WC + Co-Hartmetall.